明末农民军的领袖张献忠的结局如何?张献忠血洗四川是否属实?

2023-01-04 15:18:21 来源: 金陵热线

张献忠,字秉忠,陕西定边县人,是明末农民军的领袖,与李自成一起是大西的开国皇帝,和李自成同年出生。

张献忠出生在一个普通的贫困家庭,当他年轻的时候,他非常聪明,小的时候家里送他去读书,后来家里实在没钱供他读书,就跟着父亲做了点小生意,卖红枣。长大后,张献忠在延安府担任捕快,后来他因某种原因被辞退然后从军,后来因为犯了军法,按照军令要当众斩首,但当时他的上司见他极为怪异,认为是异相,于是替他向总兵求情,终于保住了性命,只是他被打了一百棍,被革职。

离开军队后,张献忠无处可去,只能四处游荡。后来,他响应王嘉胤的反明号召,在米脂起兵成为八大王,从此开始了他漫长的起义生涯。张献忠性格坚强,勇于战斗。在与明军的战斗中,大多数都处于优势地位。

张献忠最著名的是他在四川的战斗,他在川打过几次仗,特别是在成都留下了很大的名声,至今在成都有很多关于他的故事和传说。后来,在公元1644年,成都建立了大西政权,年号大顺。

张献忠在四川有明显的嗜杀行为,并且对大西政权自己和整个抗清大局都产生了极为不利的影响

,而四川在明末清初的人口剧烈下降,则是屠杀(摇黄、大西、满清均有),战乱等直接原因与基层行政机构的崩溃带来的虎患、饥荒共同造成的原因,且纸面数字并不能反应真正的人口变化。

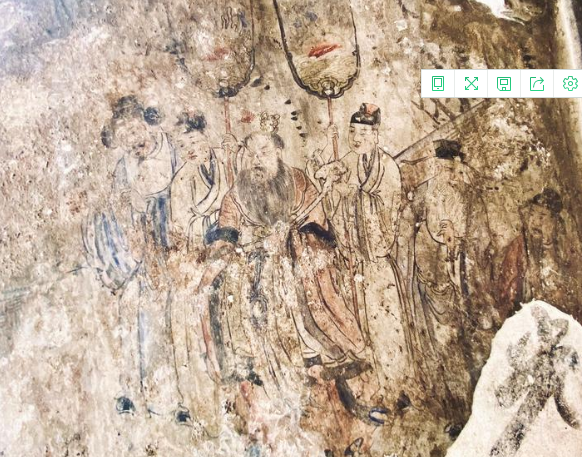

关于张献忠在川的嗜杀行为,并不完全出自满清文人发明的玄幻小说《后鉴录》和《明史.张献忠传》。

部分明末遗民编纂的通史,对此均有不同程度的记述。

1.“献忠之在蜀也,杀掠尤惨,城邑村野,至数百里无人迹。民逃入深山,不得食而死者委填岸谷;或采草木叶食之,得生者久乃化为野人,裸处林栖,体生白毛,遇人则搏杀之而吮其血。”——王夫之《永历实录》

2. "贼性喜杀,乱蜀时,立赏格:凡部卒日得男壮手足二百双者授把总,女倍之;童稚不计。"——温睿临《南疆逸史》

3.“献贼欲屠成都民,孙可望谏曰:“其名等随王多年,身经数百战,所得之地卽行杀戮,不留尺寸以作根本。士民既杀,地方取之何用?苟不修王业,将士随王亦无益矣。必欲屠民,其名愿刎颈以代民死。”由是马元利、李定国、孙可望、艾能奇、白文选、张化能、刘文秀、张能第等,皆俯伏流涕谏,乃止。”——吴伟业《绥寇纪略》

4.“县榜取士,士争乞生,复以兵围之,数千人咸振笔携策而死”——查继佐《罪惟录》

但至少证明此事不完全是凭空捏造

虽然上述记载无不带有地主阶级对农民起义军一贯的轻蔑、敌视态度,有些甚至是日后流毒颇深的不少黑屁的最早来源,,当时已多有风传。

而当时亲身在蜀的士人的笔记性质的记载中,也有不少关于此事的记载。

“会献贼欲尽杀川兵...会献贼前锋猝至,初九日城陷焚杀无遗”——韩国相《流离传》

而当时先后在大西政权、摇黄军阀、川南明军、蜀王刘文秀、晋王李定国幕府工作过,直到永历远走缅甸才退入深山隐居的欧阳直留下的《欧阳氏遗书》,可以说是所有第一手资料中叙述详尽,较为可信(也只是较为可信)的一部著述,但原文也是被修改后才得以面世。(注:此书在网络上也被叫做《蜀乱》,是各种网络黑屁中论证张献忠尽屠四川的又一铁证,但实际引用的却是蜀碧,后鉴录和明史张献忠传的内容)。该书对此事比较可信的记载为:

1.“尽勒绅士入城、军民入村,凡居山扎寨者攻之,擒之,斩首剁手无算。”

2.“抚南营内逃去都司张斗南。献贼大怒。除将军都督外,凡南路全营大小官悉诛之。肴死者二人。责抚南百棍,都督各百五十棍,四路追拿,遇兵民即杀。”

3.“献忠调远近乡绅赴成都,尽杀之。调各学生员听考,到即禁之大慈寺,齐集之日,自寺门两旁各站甲士三层至南城。献忠坐街头验发,如发某一庠过前,一人执高竿悬白纸旗一副,上书:某府州县生员。教官在前,士子各领仆从行李在后,鱼贯而行至城门口,打落行李,剥去衣服,出一人甲士即拿一人。牵至南门桥上,斫入水中,师生主仆悉付清流,河水尽赤,尸积流阻”

4.“献贼移师出城,驻营于郊。令各营纵火烧毁房屋。一时各郡县城野庐舍俱烬,未尽残木必攒焚成灰而后止。平成都城,推堕其墙垛。”

5.“秋八月,献贼弃成都北去,行次顺庆界。大阅,尽杀川兵,不留一卒。川兵尽。”而这之后的记载由于欧阳直趁刘进忠叛乱之机逃亡川南,因此后续的记载则不大可信。

此外,还有一篇流传甚广的《圣教入川记》,但个人觉得该文带有明显的教徒鼓吹“天父救赎众生”般的自吹自擂,情节也多有夸大不实。

除此之外,一些历史事实也能和此事互相印证:

昔老万岁在成都,汝为宰相,不能辅之治国,惟劝之杀人

1.1647年初有孙可望、李定国、刘文秀、艾能奇在决定大西生死存亡的遵义会议上,首先由孙可望修正了滥杀政策,“自今非接斗,不得杀人。”随后艾能奇向张献忠嗜杀的重要推手宰相汪兆龄发难“,以至人心危惧,不肯归从,天下俱名我辈为贼。今日皇皇无之,汝尚欲我辈复作贼耶”,并最终处决了汪兆龄。正是在对经略四川时所犯错误的反思和修正的基础上,才有了后期经略云南时的辉煌成就。

2. 1649年孙可望部署的以刘文秀为帅的一统四川割据军阀之战,刘文秀的进军路线为从川南自建昌进军黎州、雅州,随后取眉州、嘉定,随后顺嘉陵江东下叙州、泸州,另一路由卢名臣带领攻克重庆,随后逆流而上与刘文秀会师泸州,但唯独对近在咫尺的成都府不闻不问。而之后明清双方在四川拉锯得重点也是保宁,重庆在内的川东重镇,成都一度被视为鸡肋。

还有许多零散的首饰

3. 近些年考古的结果,如网上放出的“张献忠沉银”现场的照片属实的话,那么除了金银外,。如果是单纯的没收财产充作军饷的话,至少大顺多是没收金银这种易于变现的私产而非零散又不好兑换的首饰,总之这些首饰的来源确实令人起疑。

根据各类文献的记载及一些基本的逻辑推理,作者尝试梳理了一下从1644年年中大西军进入四川到1646年底大西军兵败离开四川为止该事件的发展脉络,基于一些推理,对该事件的演变过程给出自己的解答,仅供参考。

1、1644年六月大西攻克重庆打开四川的东大门,随后快速西进,八月攻克成都,这一过程中固然有一定的扰民行为,但并无有组织有针对性的嗜杀行为。部分史料记载张献忠攻克成都后要大杀三日,经孙可望在内的大西高层劝谏后乃止,但随后又记载“然是时侈然有帝蜀心,故未纵戮”前后矛盾,也与之后成都实行保甲居民安堵的情况相矛盾,查继佐则记载张献忠严酷处理的仅为蜀王府undefined及窝藏蜀王府的人士,从逻辑上该情况的可能性最大。

2、随后大西军以成都为核心,向周边扩张,逐步夺取了四川的大部分地区。并于当年十月在成都正式建立了政权,随后开科取士,赢取了部分士人的忠心。为了稳固统治,大西在成都实施了严格的保甲和言论管制“每日夜差官请令巡查,巡役则昼扮闲人。混入兵民中省视;夜则听篱察壁,入户逾垣。凡有日间偶语、夜间开言者,不论兵民是非,一概谓之说乱话,立刻锁解皇城”。另一方面,大西也实施了鼓励百姓开荒,采用酷刑杜绝贪污的手段缓和军民关系,民间还流传着“张家长、李家短”这种张献忠管理成都民政时留下的趣话。

此外最为重要的土地再分配始终没有进行。

3、然而大西政权有意改善军民关系及笼络士人的行为,却并未收到预想的效果。四川地区的地主阶层根深蒂固,大西虽然得到了成都府士人群体一定的支持,但外县的士人依然顽固地不与大西合作。另一方面,大西虽然有意缓和军民关系,但严厉的保甲制度及言论管制也使军民关系不是那么融洽,

弘光政权虽然在和满清议和的事务上争执不休,但在消灭农民军的步骤上是极为迅速的,八月弘光政权命令起前兵部右侍郎樊一蘅总督川、陕军务,王应熊为兵部尚书,总督川、广、云、贵军务,以遵义为据点,集合四川残余明军向大西政权发起疯狂的反扑,同时飞书四川各路土豪群起响应。大西军则对各路结寨自保的地主进行了严厉的镇压,但对象仅限结寨自保的地主群体,尚未波及到普通百姓。

4、由于称帝,大西和大顺政权间的关系恶化,张献忠派兵北上汉中被击退,趁大西分兵镇压地主及主力北上汉中之机。明军自川南大举反攻,先后攻克重庆、嘉定、叙州三府,刘文秀的反击随后失败,大西在川南、川东的统治完全崩溃。此外,对地主阶层的严酷镇压也并未收到理想的效果,反而促使原本投降大西的地主群体游移不定。

到1645年三月为止,大西除了成都、保宁二府还能有效控制外,失去了对四川大部分地区的控制权,换而言之,在张献忠开始因为战局不利迁怒于民的时候,大西仅龟缩在川西一隅,又怎么可能在全蜀进行滥杀呢?

“明黎州宣慰司马京及其弟亭起兵讨献贼。”“天全六番招讨使杨之明、进士宗室朱奉〈金伊〉、举人郑延爵起兵拒贼”“成都百里外,耰锄白梃,皆与贼为难,群起而杀贼所置郡县官吏”“时四方兵大起,揭竿纠集,取贼所置守、牧、令、判;或刺于庭、或投之水火,一时殆尽。”的记载比比皆是。

5、战局的不利使得张献忠的心态开始扭曲变态,他本就不是如李自成般有宽慈胸怀的人,性格暴躁易怒,战局的不利使他对地主阶层的仇恨错误的扩大到了四川(主要是成都)百姓的身上。“初谓蜀人易制,渐以出兵数败,士众反复;攘袂瞋目,有咀嚼蜀人之心。”

由于征战不休,社会生产遭到极大的破坏,又未能尽快进行土地改革,理清四川土地的制度,为了供应军队的粮草供给,不得不派出军队四处“打粮”

对周边府县反抗的镇压越发严酷,乃至伤及无辜。不仅如此,对于不能按时完成“剿匪”任务或者出现士兵逃亡的将领动辄军棍打骂乃至实施剥皮酷刑“抚南营内逃去都司张斗南。献贼大怒。除将军都督外,凡南路全营大小官悉诛之。肴死者二人。责抚南百棍,都督各百五十棍”。于此同时,,这就导致军民关系不断紧张。

6、留在成都的士人的“不忠”表现,成为压垮张献忠神经的最后一根稻草。由于音讯不通,四川士人并不清楚李自成的大顺政权已经败亡,由于李自成留在汉中的守将马科、贺珍素有贤名,部分成都士人打算投靠李自成结果被大西边关守将截获,彻底激怒了张献忠,“会朝天关获诸生颜天汉等通自成表,怒谓阖境俱反。”随后就是赫赫有名的大慈寺(另一说为青羊宫)事件,1645年底,留在成都的数千名士子以考试为名被全部集中起来后处死。

这件事的可信度较高,《罪惟录》在内的多本史籍记叙了该事件,且从欧阳直的个人经历上也能看出一定的端倪,欧阳直本人不过仅是个生员却屡次被进入四川的各路势力聘请,足见之后四川人才之匮乏。但也并不能说全蜀士人就此被大部分杀光,欧阳直也记载后来跟随刘文秀出战保宁时光中书就战死了十多个。

7、以此为开端,张献忠彻底走上了疯狂之路,也注定了成都府许多百姓最终悲剧性的结局。对蜀地士人的不信任,在汪兆龄等阴附文人的策动下,演变成了对全蜀百姓的不信任,他开始有针对性的清整军队中新招募的蜀地士兵及其家属,将其逐步从军队中去除。另一方面,他彻底放弃了经营蜀地的决心,打算坚壁清野后离开四川,命令部将四出成都邻近各县,强掠财产和粮食为军资军粮,稍有不从即连坐处死。在这一过程中,连大西内部的不少中低级将领,都觉得难以忍受,最终在巨大的精神压力下选择自杀。“其偏裨不忍行刑,多自经于道路”。

在得到清军即将南下的消息后,他决定屠杀留在成都的川籍士兵的家属,同时彻底焚毁四川城。从逻辑上来讲,这之后才应该是除汪兆龄外几乎全部大西高层跪谏张献忠“献贼欲屠成都民,孙可望谏曰:“其名等随王多年,身经数百战,所得之地卽行杀戮,不留尺寸以作根本。士民既杀,地方取之何用?苟不修王业,将士随王亦无益矣。必欲屠民,其名愿刎颈以代民死。”由是马元利、李定国、孙可望、艾能奇、白文选、张化能、刘文秀、张能第等,皆俯伏流涕谏”,但是否“乃止”,我有不同的看法。一来我认为该事件发生的顺序并不是张献忠初入成都之时而是意欲离开成都之时,二来部分记载为此事的后果是孙可望、李定国等高层被杖责,部分中级军官则直接被剥皮,以张献忠当时的精神状态,这个结果更可信。总之,此事过后,对张献忠的暴行再也无人敢劝。

8、就在这种全军惶然的状态下,执行了张献忠焚烧成都城后北上的命令,行至半途,张献忠下令将军队中的所有川籍士兵全部杀光。但事实上,这个命令可能根本不用执行也执行不下去,在焚烧成都之前,军队内部早就传言四起,大量川籍士兵络绎不绝地难逃向南方的明方控制权和保宁府绝大部分由蜀人构成的大西刘进忠部,并且直接导致了刘进忠部的叛变。

清军将校仅战死一名佐领格布库,一名云骑尉西特库,两名护军校古郎阿、巴阿

但毫无疑问,这个命令导致军队内部出现了极大的混乱。这种状态下和豪格接战的大西军连正常水平下的十分之一都没发挥出来,。即使有张献忠意外死亡的因素,

西充凤凰山之战后,孙可望带着残余的军队,冲破重庆明军曾英部的阻截退往贵州,这之后四川的人口衰减就与大西军无关了,直到3年后,刘文秀才重新率军回到四川。

明朝灭亡后,张献忠在四川面临明朝残余势力的进攻,同时镇压当地的地主武装,后来又抵抗清军的强力镇压。值得一提的是,张献忠的势力与清军作战的时间最长,一直持续到清朝初年。

公元1647年,在与清军的战斗中,张献忠在西充凤凰山不幸被流箭射中,最终死去。当然,还有一种说法是,张献忠最后是病死的。

史书记载:“初不为备,闻兵至,犹以为他寇,身衣蟒半臂,腰插三矢,引牙将临河视之”刘进忠为清军将领指点说:“此八大王也。”张献忠不幸被箭射中。刘进忠是张献忠的部下,后向清朝投降,率领清军进入川,最后帮助清军射杀了张献忠。

张献忠被击中后,他的部下“以锦褥裹尸,埋于僻处,而遁”。史书记载:“臣帅师于十一月二十六日至南部,侦得逆贼张献忠,列营西充县境,随令护军统领鳌拜等,分领八旗护军先发。臣统大军星夜兼程继进,于次日黎明抵西充。献忠尽率马步贼兵拒师,鳌拜等奋击大破之,斩献于阵”根据各种史料,张献忠最终更有可能被箭射死。

[责任编辑:]

全国消防日由来是什么? 如何提高消防意识?

全国消防日由来是什么? 如何提高消防意识?

盈利现金比率是什么? 盈利现金比率有什么作用?

盈利现金比率是什么? 盈利现金比率有什么作用?

上海虹口的历史建筑有哪些? 上海最古老的建筑是

上海虹口的历史建筑有哪些? 上海最古老的建筑是

小城市创业适合做什么? 小城市创业的好处有哪些?

小城市创业适合做什么? 小城市创业的好处有哪些?

适合老人去的旅游胜地有哪些? 最适合老人冬

适合老人去的旅游胜地有哪些? 最适合老人冬