安史之乱后为什么唐朝仍然万邦来朝?解密唐朝万邦来朝背后的原因

2023-01-04 11:23:27 来源: 金陵热线

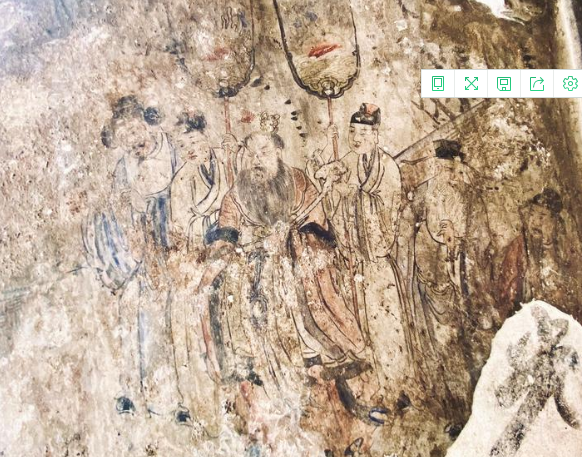

万邦来朝

我们通常认为唐朝的出现意味着向唐朝进贡,但它只代表了各民族首领对唐朝的臣服,各地臣民的心中都仰慕唐朝。

说起唐朝,确实在他们的统治时期,是唐朝最发达的时期,尤其是唐太宗,在整个对唐朝的发展做出了巨大的贡献。总的来说,唐朝外交的主要内容是其他国家来中国朝拜和学习。事实确实如此。

当时,中国是亚洲最发达的国家。许多国家来到中国学习一些先进的技术和治理国家的经验。所以才有了万邦来朝的景象吧。那么,他们来中国是因为皇帝的个人魅力还是被这个国家的发展所吸引?

首先,看看唐太宗是如何处理外交事务的。第一,他维护了国家的稳定的同时,也保证了当时丝绸之路的发展。这是一个国家外交发展乃至整个发展的前提。

第二,唐朝对外交事务有很大的宽容。在我们印象中帝王一般都是独断专行的代表。然而唐太宗在外交上对其他国家是宽容的,可以让一些不同的因素在中国生存下来,这也是其他国家愿意来与大唐打交道的原因之一,只有当皇帝有这样一种宽容的态度,把其他国家的人民当成自己国家的人民来对待,才能形成宽容的民俗。

唐太宗这样做不仅是为了一些其他国家的使者,也是为了一些边境地区的人民,这也是边境地区长期稳定的原因之一。一方面,他接受并愿意在中国发展佛教教,同时又限制僧侣的数量和传播宽度,这不会使来自其他国家的东西成为主流,使两者达到平衡。这就是他治国非常聪明的地方。

在我看来,唐朝的外交发展也得益于其教育的发展。当时的唐朝可以说是各国学者和中国各地学者交流的集中之地。当时有一种非常纯粹的学术氛围。在这样一个可以容纳很多不同事物的国家,每个人都可以畅所欲言。正是因为这样,各种学术观点的交锋,让大家看到了不同的可能性。这种宽松的学术氛围,在任何一个现代国家大概都很难达到。

一个国家有一些治理国家的方法可以吸引其他国家的宽容和领导人。尤其是在古代封建国家,个人魅力与民族气度的关系更为密切。两者的关系是相辅相成的。只有好皇帝才能领导好国家。国家发达了,领导的魅力才能被别人看到。

只有一个社会可以容纳不同的东西,那么其他国家的人才会愿意来你的国家。才能促进一个国家不同方面的进步,这个国家的人才能看到其他不同的东西。唐太宗在这方面的治国态度对于我国的发展和进步仍然具有一定的较高价值。

朝贡在中国封建王朝的角度看,算是“贡献方物,以示宾服”,算是藩邦对宗主国的礼节,所以是来进贡,礼仪上的恭顺比经济上的得失重要得多。

但从那些来朝贡的小国家来说,就完全不是这样了。因为那些所谓的来朝贡的使团本质上都是商业性的,只要能够从中国获取他们所需要和贩卖的商品,在礼节上姿态放低一些,对他们并没有什么损失。所以那些来朝贡的小国的主要目的都是做生意,用他们的特产来进行贸易交换,再把中国的丝绸、茶叶、瓷器之类的东西贩卖回去。

打个比方,作为一个人口五千万的国家,别人和你做了一桩价值一百万美元的生意,你看到的是别人对你恭恭敬敬的姿态,经济上的得失不足挂齿,但对那个只有十万人口的小国来说,这桩生意简直太重要了。

从这个角度看,就不难理解为什么那些周边小国那么乐于到中国朝贡了,因为这是一本万利的暴利买卖。

所以喜马拉雅山脉南麓的一些小国,在19世纪晚期被英国打败,变成英国的保护国的时候,都在谈判投降的条件中坚持一条,也就是要保持对清朝的朝贡,要英国保证允许他们到北京去朝贡的权利。

同样的,这也就不难理解为什么明朝中期和不同的蒙古分支之间的朝贡往来中,蒙古人的朝贡使团规模越来越大,从初期的几十个人,到后面的几百人,再到后来的干脆好几千人。就是因为他们要借着朝贡的名义,把他们在草原上收购的马牛羊驱赶到长城附近的汉地交易,然后他们再空手到北京去领取朝廷的例行赏赐。明朝不让朝贡,他们就会直接组织成军队南下劫掠。

唐朝在安史之乱后确实失去了大片土地,而且华北地区藩镇割据,朝廷和各藩镇之间的博弈、拉锯和战争持续不断,但是大体上仍然维持着均衡的局面,单个的藩镇无力彻底脱离朝廷而变成独立政权,朝廷也无力彻底消灭藩镇来重新加强中央集权。所以从表面上看,唐朝确实已经衰落了。

但如果从经济上来看,唐朝朝廷彻底失去控制权的那些地方的经济价值并不大,保留下来的地区仍然是一个庞大的经济体,至少对周边的小国家和部落来说是足够庞大的。所以那些小国仍然乐于到长安来朝贡,就是因为他们仍然可以从长安获取自己所需要的各种商品,再贩运回国。

[责任编辑:]

全国消防日由来是什么? 如何提高消防意识?

全国消防日由来是什么? 如何提高消防意识?

盈利现金比率是什么? 盈利现金比率有什么作用?

盈利现金比率是什么? 盈利现金比率有什么作用?

上海虹口的历史建筑有哪些? 上海最古老的建筑是

上海虹口的历史建筑有哪些? 上海最古老的建筑是

小城市创业适合做什么? 小城市创业的好处有哪些?

小城市创业适合做什么? 小城市创业的好处有哪些?

适合老人去的旅游胜地有哪些? 最适合老人冬

适合老人去的旅游胜地有哪些? 最适合老人冬